【小さな会社のかかりつけ医=経営ドクター】が、起業・創業、新規事業開発、資金調達、マーケティング、不動産投資などに関する知識や知恵を小さな会社の経営者にお伝えします!

2024年10月28日月曜日

無借金経営って正しいの?

2024年10月10日木曜日

【運転資金と設備資金】知っておきたい!設備資金とは?その調達方法や金融機関の考え方について解説します

設備資金とは?

設備資金とは、「企業が事業に必要とする設備を購入するための投資資金」のことをいいます。

具体的には、店舗や工場などの生産設備の新設、新たな機械導入による生産能力の拡大、既存老朽設備の更新・補強などが挙げられます。また、大規模施設の建設や設置だけでなく、生産性向上のためのソフトウェア導入や省エネ化・省力化のための機械導入なども設備資金として考えられます。

設備資金は、生産性向上・収益力アップ・競争力の強化を図るうえで、非常に重要な資金です。

設備資金の調達方法は?

設備資金は比較的金額が大きいため、資金調達を金融機関に頼るケースがほとんどです。この場合、金融機関は「事業に必要な機械や施設といった【設備投資】を行う」ものとは判断します。そのため、「設備投資が事業にもたらす利益によって借入金を返済するべき」という考え方が基本となります。

例えば、飲食店が新規店舗を出店するのであれば、その新規店舗の収益実績、製造業が新設備を導入するのであれば、その分野の収益実績が返済原資となります。

具体的には、事業利益+減価償却費>返済額 となるかどうかを判断します。この場合の事業利益は当期純利益や営業利益を使うことが多く見られます。

新規事業の黒字化は5~10年程度の中長期に及ぶことも多いため、金融機関の融資においては、長期資金としての証書貸付の形で融資することが原則です。

金融機関が融資を検討するポイントとは?

1.計画自体の妥当性

2.会社の体力との関係性

3. 資金計画の妥当性

2024年10月3日木曜日

【運転資金と設備資金】知っておきたい!運転資金とは?その仕組みや資金使途などについて解説します

運転資金とは?

運転資金とは、「企業が事業を行っていくために必要なものの支払いに充てる資金」のことをいいます。

具体的には、原材料や商品の仕入れ費用、従業員の給与、事務所・店舗・工場などの家賃、水光熱費などが挙げられます。事業運営に必要なこれらの諸費用は、売上の入金より先に支払う必要が出てきます。しかし、そのすべてを自己資金で賄える企業は少なく、金融機関からの融資に頼るケースが多く見られます。

運転資金は、売上が発生するまでの期間に企業が安定的に事業を継続できるようにするために重要な資金です。

万一、運転資金が不足した場合、一時的な支払いができなくなり、事業運営や金融機関との取引に支障が出る可能性があります。そのため、企業は適切に運転資金を確保し、管理することが求められます。

運転資金の7つの資金使途

運転資金の代表的な資金使途は、経常運転資金・増加運転資金・つなぎ資金・納税資金・賞与資金・季節資金・ハネ資金の7つがあります。それぞれの資金使途の特徴などについて説明します。

(1)経常運転資金

経常運転資金とは、事業を継続していくために恒常的に常に必要となる資金のことです。 経常運転資金の計算方法は次の通りです。

経常運転資金=売上債権+棚卸資産-仕入債務

※ 売上債権=売掛金+受取手形 棚卸資産=商品・製品等 仕入債務=買掛金+支払手形

上記の数値は決算書の貸借対照表によって確認できます。金融機関はこの方法で計算をしています。

(2)増加運転資金

増加運転資金は、事業拡大や売上の増加に伴って新たに必要となる資金のことです。

例えば、新規顧客の獲得や販路拡大、製品ラインの追加などにより、在庫や売掛金が増加する場合、その資金を賄うために追加で運転資金が必要となります。

(3)つなぎ資金

つなぎ資金とは、材料費や外注費などのまとまった金額の先払いが発生し、売掛金の回収が後にくる場合の一時的な資金不足を補う資金のことをいいます。

建設業やシステム開発業など、1件当たりの受注金額が大きくなる場合に発生します。

(4)納税資金

納税資金とは、企業が法人税や消費税、固定資産税などの税金を支払うために必要となる資金のこといいます。税金の支払いに備えて納税資金を確保できていればいいのですが、手元にある現金が少ない企業は、金融機関から融資を受けて納税資金に充てることもよくあります。

(5)賞与資金

賞与資金とは、企業が従業員に対してボーナスを支給するために必要な資金です。 従業員にボーナスを支払う際にはまとまった資金が必要であり、納税資金と同様に手元の現金が少ない企業は、金融機関の融資によって賄うケースがあります。

(6)季節資金

季節資金とは、季節的な売上や需要の追加に応じて必要となる資金です。

例えば、クリスマス商戦や夏のバーゲンシーズンなど、特定の季節に需要が集中する業種では、その時期に合わせて追加の在庫や広告費、物流費が発生します。これらの支出を賄うために一時的に必要となる資金が季節資金です。

(7)ハネ資金

ハネ資金とは、既存の融資返済が進むことで資金が不足し、新たに必要とされる資金のことをいいます。

本来、借入金の返済は、「当期利益+減価償却費」の範囲で返済するのが基本です。しかし、借入金の返済額が「当期利益+減価償却費」を上回る場合には、新たに借入をしなければ手元の現金が減少して事業を継続することができません。

これを補うための資金がハネ資金です。

安定的経営のために…

運転資金は、事業運営を順調に継続していくための「血液」ともいえる資金です。

仮に運転資金が不足してしまうと、人間でいえば「血液」が止まることになりますので、非常に深刻な状態といえます。

金融機関の担当者や税理士・コンサルタントなどの専門家に財務的な相談をしながら、必要な運転資金が確保されているかを常にチェックし、安定的な経営を目指していきましょう。

2024年9月24日火曜日

【令和7年度】来年度はほとんどの補助金が廃止される?

9月4日に「令和7年度経済産業省概算要求のPR資料一覧」が公開されました。

■令和7年度経済産業省概算要求のPR資料一覧https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2025/pr/ippan.html

例年、このPR資料を見て、経済産業省系の中小企業支援施策や補助金について私の予想を公表しています。さらに概算要求案だけでなく、新聞報道や内閣府・政権与党等のサイトからも情報収集を行い、多角的な視点で予想を行っていますが、外れることもしばしばです。。。

今回も懲りずに「令和7年度(2025年度)の中小企業支援施策」について予想をしていきたいと思います。ただし、あくまでも2024年9月25日時点の情報に基づいた独断による予想であり、状況が変われば補助金に対する施策や方針が大きく変わることもありますので、あらかじめご了承ください。

令和7年度も継続される補助金は2つだけ

令和7年度は下記の2つの補助金が継続される模様です。

●中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

予算額:1,000 億円(令和5年度補正)

→「中堅・中小成長投資補助金(https://seichotoushi-hojo.jp/)」

●中小企業省力化投資補助事業(カタログ事業)

予算額:1,000 億円(令和5年度補正)

→「中小企業省力化投資補助金(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)」

上記のうち、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」については、20億円の新規予算が計上されているため、別の枠組みができる可能性があります。

この2つの補助金とも令和5年度補正予算を繰り越すようですが、令和6年度補正予算で追加 予算が計上される可能性もあります。

「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」等は廃止される?

令和6年度の概算要求案には「中小企業生産性革命推進事業」に関する記載があったため、これまで長く公募されてきた「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」が継続されることが確認できました。

しかし今回においては、前述の2つの補助金以外に「中小企業生産性革命推進事業」に関する記載はありません。

また、「事業再構築補助金」についても、「中小企業省力化投資補助事業(カタログ事業)」に役目を映しており、これまでの形式の「事業再構築補助金」は廃止となる可能性が高いと思われます。

補助金制度の今後

今回の概算要求案を見ると、これまで長きにわたって募集されていた補助金の多くが廃止される可能性が高いように思えます。また、令和6年度予算で各種補助金が継続されたとしても、予算額が縮小するのは明らかであり、各補助金の採択率が低下して補助金獲得に係るより高いスキルや工数増加が見込まれるため注意が必要です。

補助金に対する考え方とは?

2024年8月19日月曜日

目標を立てる際のコツとは?目標達成のためのポジティブな方法について解説します

皆さんは、経営者として目標や新たな計画を常に立てていることと思います。

しかし中には、自分がやりたいことを目標に設定しても、なかなか達成できないことが重なり、目標に対して苦手意識を持ってしまう人も少なくありません。その原因として、目標の設定方法が不適切なことも考えられます。

そこで今回は、私が実践している「目標を立てる際のコツ」についてお伝えします。

目標設定の際には・・・

そのコツとは、実にシンプルなことです。事業計画や経営計画を策定する際には、まず「プライベート目標」を優先して考える・・・ということです。

プライベートの目標を考えるのはとても楽しく、自分の気持ちが前向きになります。 その際は、より具体的に考えることが大切です。

たとえば・・・

・子供の夏休みにあわせた家族旅行

・お互いの誕生日にあわせた夫婦旅行

・友人とのゴルフツアーを年に〇〇回

・海外への長期ひとり旅

などなど・・・

私の場合、楽しい気持ちでプライベート目標を決めた後、売上や収益、投資などビジネスの目標を立てて、経営計画に落とし込んでいます。

皆さんもぜひ試してみてください。

2024年8月6日火曜日

安定した売上をつくるコツとは?

小さな会社やお店の経営者にとって、最重要課題は「売上を上げる」ことでしょう。

「売上を上げる」と言うのは簡単ですが、思うようにいかずに悩んでいる経営者は少なくありません。

そこで、今回は安定的な売上を作るコツについてお伝えします。

売上には2種類ある

売上には「フロー売上」と「ストック売上」の2種類があります。いことと思います。

フロー売上とは、「何かを販売するたびに金銭を受け取る」というビジネスモデルからの売上です。物販やシステム開発、手数料、サービスの対価など、世の中の多くのビジネスはフロー売上となっています。

一方、ストック売上とは、「継続的な商品やサービスの提供に対して、定期的に定額で金銭を受け取る」というビジネスモデルからの売上です。顧問料、会費、授業料、物販の定期販売などがストック売上です。

それぞれの売上の特徴

経営基盤と心の安定を…

もうおわかりですね。2024年7月23日火曜日

【セオリー③】気を付けたい!リスケ交渉を行うときの注意点とは?3つのセオリーを紹介!

セオリー③ リスケの期間は1年を目指す

リスケは金融機関にとってはリスクを伴いますので、期間をできるだけ短くしようとします。一般的に、金融機関が認めるリスケの最長期間は1年と考えておきましょう。

金融機関は1年ごとに経営改善の状況を見直し、改善していれば返済額を増やしてほしい…と考えます。

注意点としては、金融機関によってはリスケ期間を1年ではなく半年しか認めてくれないこともあります。

現実的に、半年で経営改善を完遂できることは稀です。リスケを要請した企業が正常化するには、それ相応の期間が必要です。企業によっては、15年以上かかることもあります。

そこまでではなくとも、数年間にわたって半年ごとにリスケ交渉しながら、社長が経営改善策を構築・実践していくことは非常に難しいでしょう。

リスケ交渉には、多くの労力や精神力が必要です。半年ごとにリスク交渉をしたのでは、経営者が本業に集中しにくく、中長期での経営改善がおぼつかなくなってしまいます。

そのためにも、リスケ交渉では最長期間である「1年」を目指すべきなのです。

2024年7月19日金曜日

【セオリー②】気を付けたい!リスケ交渉を行うときの注意点とは?3つのセオリーを紹介!

セオリー② 全行協調

複数の金融機関から融資を受けている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は「融資額が一番大きい金融機関」からがセオリーです。

その際、すべての金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなりますので注意が必要です。つまり、全行協調がマストとなります。

では、全行協調を得るためにはどうしたらよいのか?

①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。

金融機関の中には、申し出日が一日でも他行より遅いと「当行は他行と同様に扱われていない」と考え、リスケ交渉への姿勢が非協力的になるところもあるためです。

2024年7月16日火曜日

【セオリー①】気を付けたい!リスケ交渉を行うときの注意点とは?3つのセオリーを紹介!

セオリー① 初めてのリスケ交渉は元金返済ゼロが基本

初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。つまり、一定期間の元本支払いを据え置き、利息のみの返済にしてもらいます。

たとえ元本返済に充てられるキャッシュがあったとしても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケをすると金融機関は新規融資をしてくれない」ためです。

いずれ、事業運営において資金が必要となる場面が訪れるでしょう。その時のために、キャッシュをプールしておかなければなりません。

いざというときにキャッシュがなく、事業を進められない…というシーンは避けなければなりません。

2024年7月15日月曜日

気を付けたい!リスケ交渉を行うときの注意点とは?3つのセオリーを紹介!

いわゆるゼロゼロ融資やコロナ融資の返済が始まっています。その影響からか、最近になって「ゼロゼロ融資やコロナ融資の返済が厳しい…」という相談が増えています。

このような場合、できる対策としては金融機関に「同額借換」を依頼するという方法がありますが、2024年6月でこの制度は終了しているため、金融機関が応じない可能性が高いでしょう。

同額借換を断られると、リスケしか方法がありませんが、正しいリスケ交渉を行わないと金融機関が認めてくれませんし、リスケ脱却までの道のりが険しくなる可能性があります。

そこで今回は、リスケ交渉を有利かつ適正に進める3つのセオリーをお伝えします。

リスケ交渉とは?

まずは、前提となるリスケ交渉について説明します。

リスケ交渉とは、金融機関に融資の返済時期の変更や減額を交渉することをいいます。ちなみに、「リスケ」とは「リスケジュール」の略称であり、スケジュールを変更する、調整するという意味で使用されます。

リスケ交渉をしなければならない状況とは、事業が順調に進んでいる時ではなく、売上や利益が減少して資金繰りが悪化しているタイミングが多いです。

リスケ交渉を成功させることができれば、当面の資金繰りが改善して経営再建までの期間を延ばすことができます。

2024年6月30日日曜日

連続赤字でも、債務超過でも、融資をしてもらうための方法(その2)

事業計画書を作成しておくこと

金融機関が事業性評価融資を行うためには、金融機関自体が取引先企業の「事業性」、「将来性」、「成長可能性」を把握しておく必要があります。そのために、金融機関の担当者は、取引先企業に対して何十時間ものヒアリングを行う必要がありますが、ただでさえ仕事に追いまくられている担当者には、そんな時間はありません。

少しでも、担当者の負担を軽減してあげることができれば、事業性評価融資を行ってもらえる可能性は高くなります。

自社の「事業性」「将来性」「成長可能性」を伝えるのにうってつけなのが「事業計画書」です。

知り合いの士業やコンサルタントに協力してもらい、「事業計画書」を作成しておきましょう。

2024年6月20日木曜日

小さな会社ができる銀行融資以外の資金調達方法とは?

中小企業がまとまった金額の資金調達を検討する場合、主に政府系金融機関や民間金融機関などからの融資を第一に考えます。

しかし、申し込みをしても何らかの理由で断られてしまうこともあり、一度金融機関に融資を断られてしまうと、一定の期間を通して状況が改善しない限りは、審査に通るのは難しいものです。

そうした場合は、金融機関融資以外の資金調達の手段を探る必要があります。

今回は、中小企業でも取り組める金融機関融資以外の資金調達方法についてお伝えいたします。

データレンディング

オンラインレンディングとも呼ばれ、ビッグデータやAIなどのFinTech(フィンテック)技術を

活用した新しい融資・資金調達方法です。

【メリット】

・融資までのスピードが速い ・担当者の能力に左右されない

【デメリット】

・金利が高い

ファクタリング

事業者が保有している売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却することで、早期の現金化を実現して運転資金を調達できます。

【メリット】

・保証人や担保が不要 ・バランスシート上の負債にならない ・CFの早期改善が可能

【デメリット】

・高額な手数料が発生する場合がある

契約者貸付

加入している生命保険の「解約返戻金」を担保にし、保険会社からお金を融資してもらえる制度。

【メリット】

・保険を継続したまま借り入れができる ・金利が低い ・借り入れ時の審査が不要

【デメリット】

・返済しないと保険が失効する可能性がある

クラウドファンディング

インターネット上で自社のサービスや商品をアピールして、その開発や販売のための資金を不特定多数の賛同者から集める方法です。

【メリット】

・手軽に始めやすい ・期待以上の金額を得られる可能性もある ・リスクが低い

【デメリット】

・賛同者が集まらなければ求める資金を得るのは難しい

このほかに、少人数私募債などの方法もあります。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください!

2024年6月17日月曜日

この人で大丈夫ですか?融資コンサルタントを見極めるための5つのポイントを解説!

2023年以降、ゼロゼロ融資の返済が本格的に始まってきており、多くの個人事業主・中小企業経営者が資金繰りの悩みや問題を抱えているのが現状です。

事業継続や新規事業のために追加融資の可能性を探る経営者もいらっしゃると思いますが、そうした場合に「融資コンサルタントを活用してみよう」と考える経営者は少なくありません。しかし、どのような基準で融資に強い専門家を見極めればよいのでしょうか?

今回は、融資コンサルタントを見極めるための5つのポイントについて解説します!

融資の相談に対して前向きに対応してくれるか?

まずは、融資の相談に対して前向きに対応してくれるか、ということが大切です。

税理士や会計士、経営コンサルタントを名乗っていても「融資」に関して的確なアドバイスをできる専門家は限られているのが現実です。

融資の相談に対して、インターネットでも得られる一般的な情報や総論ばかりを述べる専門家は要注意です。

お客様の状況や特性に応じた的確なアドバイスができるか、確認しましょう。

いざという時に頼りになるか?

「常にコミュニケーションや連絡がしっかり取れて、早いレスポンス対応をしてくれる専門家かどうか?」というポイントも大切です。

融資は資金繰りという面を持っているため、時間に制限がある場合も多々あります。

経営者は「支払い期日までに間に合わなかったどうしよう…」など大きな不安を抱えるものですが、その不安を解消するための専門家でなければ依頼する意味がありません。

適切な情報提供ができるか?

経営者にとって必要な情報を一刻も早く提供してくれるか、というポイントも大切です。

経営判断を下すための材料として、情報は必要不可欠なもののひとつです。

いかに早く必要な情報を集めて(情報収集力)、適切に伝えてくれるか(情報伝達力)というスキルがあるかどうか、ぜひ見極めてください。

積極的なサポートをしてくれる姿勢が見えるか

例えば、大きな税理士事務所の場合、所長である税理士ではなく所員が対応することもあります。

しかし、融資の件で「所長の意見を聞きたい」「所長に確認したい」と思って連絡した時に、レスポンスが返ってこない、もしくは返ってきてもかなり遅かったらあなたはどう感じますか?

「本気でサポートしてくれる気があるのかな?」と疑念が生じてしまうでしょう。

やはり、顧客に寄り添う姿勢が見える専門家であることが大切です。

素早く適切な専門家につなげてくれるか?

いくら専門家といえども、すべてを自分で対応できるわけではありません。

それぞれの専門分野を担当し、それ以外はほかの専門家に対応してもらうこととなりますが、全体のストラクチャー(構成)を構築でき、臨機応変に人脈やネットワーク経由でディレクションできる専門家であることが大切です。

ちなみに、コロナショックでは「金融機関に繋げられるかどうか」が大事なポイントとなっていました。

以上の5つのポイントを参考にして、ぜひ融資に強い士業・コンサルタントを見極めてください。

2024年6月11日火曜日

自社(自分)の強みの棚卸をする!

当社で起業・創業や新規事業開発などのコンサルティングを開始する場合、まず初めに行うのが「BTC=Bussiness Training Camp」と呼んでいるマンツーマンの合宿コンサルです。

経営者にとって、未来を考える時間はとても大切ですが、日々の業務や顧客対応などの追われ、まとまって時間を取ることは案外難しいものです。

そこで、まず、まとまった時間を取って

- この事業にかける想いとは?

- 現状の問題点や課題は何なのか?

- これから何をしたいと思っているのか?

- そのためには何をすべきなのか?

などを体系的に見つめ直すために合宿形式のコンサルティングを行っています。

そこで、必ず行うのが「自社(自分)の強みの棚卸」です。

私は、経営者のこれまでの経験に基づいた強みがとても大切だと思っています。

なぜなら、未来は過去の延長ではないため、昔の成功体験に縋りつくことはお勧めしませんが、これまで自社(自分)が熱心にやってきたこと、お客様に喜ばれてきたことなど、成功体験の中に未来へのヒントは隠されていることが多いからです。

BTCでは、強みを棚卸するために、

- 顧客に望まれていること

- ライバルが真似できないこと

- ライバルからうらやましがられていること

- ライバルがやっていないこと

などが何なのか?を徹底的に明確にしていきます。

そして、それらをさらに見える化していくことによって、「自社(自分)の強みがどこにあるのか」がより明確になります。

このように、BTCではじっくりと時間をかけて強みの棚卸を行っています。

自社(自分)の強みが明確になることにより、ライバルとの差別化が図れて強力な営業力などは必要ではなくなりますし、もちろん、ハードなクロージングなども無縁です。

皆さんの中にも、「埋蔵してしまっているけど実はすごく価値があること」が眠っているはずです!ぜひ、自社(自分)の強みの棚卸をしてみてください!!

2024年6月6日木曜日

お金をかけずに一番早く売上をアップさせる方法とは?

皆さんも売上をアップさせるために、様々な取り組みを行っていると思いますが、集客が重要であることは誰でも知っています。

ただし、多くの事業者は「新規顧客の獲得」にとらわれすぎていて、チャンスを逃しているケースがありそうです。

新規顧客を集めなければならない…

ほとんどの経営者は売上をアップさせるために、

- チラシやDMを配布する

- リスティング広告を出す

- SNS広告で発信する

- テレアポを行う

- 営業代行会社を活用する

- 紹介を募る

これらの集客方法は、もちろん間違いではありません。しかし、いずれも「新規顧客を集客する」ことに力点を置いており、「紹介を募る」以外はそれなりにコストも発生しますしマネタイズするまで時間も要するでしょう。

少し視点をずらすと、お金をかけずにもっと早く売上をアップさせる方法があります。

既存顧客を見直そう!

皆さんには、これまでに自社の商品やサービスを購入してくれている既存顧客の方々がいるはずです。

その方々は、皆さんの会社(お店)の商品やサービスがよいと思ったから購入してくれたはずです。そして、購入した商品やサービスに満足しているのであれば、次も何か購入してくれる可能性が高いはずです。

こうしたお客様にアプローチすることで売上がアップします。

ただし、アプローチ方法を間違うと、その方々との信頼関係を壊してしまうリスクがありますので要注意です。

そこで、これまでに私や私のクライアントさんが行ってうまくいったアプローチ方法をいくつかご紹介します。

(1)メルマガで情報発信をする

メルマガを送る目的は、「顧客にとって有益な情報を提供する」ことと「顧客との信頼関係を構築する」ことです。

メルマガは売り込みをするツールだと思っている方がいますが、それは間違いです。

メルマガを送ることによって、お客様の脳裏に残るような小さなつながりをつくっていきます。

(2)御用聞きをする

いまどき「御用聞き」をやっている人は少ないですよね(笑)

サザエさんに出てくる三河屋のサブちゃんのように、実際に訪問するわけではありません。要はマインドの問題です。

お客様にとって、「もっと何かお役に立てることはないか?」という感じで、一人ひとりに違ったアプローチをしてみましょう!

(3)イベントやキャンペーンを行う

地域密着型のビジネスの場合は特に有効です。

既存顧客の方々に向けた「イベント」や「キャンペーン」を開催してみましょう。コロナも明けたので、リアル形式でやるとより盛り上がります。

参加者も同じ商品やサービスの購入者ですので、共通意識から和気あいあいとしたよい雰囲気になります。

そうした場を活用して、新商品のサンプル配布や新サービスの無料特典などを付けるとよいでしょう。

2024年5月30日木曜日

事業承継特別保証制度とは?対象者や特徴について解説!

後継者候補が「経営者保証が残る」ことを嫌って事業承継を辞退し、廃業せざるを得ない中小企業が増えています。そこで政府は、このような状況を改善するために、事業承継時における経営者保証を可能な限り解除することを後押しする制度を創設しました。

それが【事業承継特別保証制度】です。

事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度とは、事業承継前の個人保証を提供している借入金の借換も含め経営者保証を一定の要件下において不要とし、また専門家(中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センター)の確認を受けることで信 用保証料率の割引を受けることができる保証制度です。

対象者は?

- 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」(※信用保証協会所定の書式に よる計画書が必要)を有する法人。又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を経過していない法人

- 次の①から④までに定めるすべての要件を満たす法人 ① 資産超過であること ② EBITDA有利子負債倍率(※)が15倍以内であること (※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ③ 法人・個人の分離がなされていること ④ 返済緩和している借入金がないこと

この制度の最大の特徴とは?

通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証協会の保証付融資に借り換えることを禁止していますが、この制度では、その借換えを例外的に認めています。

事業承継を考えている中小企業は、この制度を利用して金融機関のプロパー融資を借り換えることで、現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが可能となります。

この制度の問い合わせ先

皆さんの地元の信用保証協会が問い合わせ先となります。 http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

経営者保証を外すための方法はいくつかありますが、何の準備もなく経営者保証を外すことはできません。

ぜひ【事業承継特別保証制度】を活用して、事業承継をスムーズに進めてください!

なお、この制度を利用したい場合や、この制度に関して詳細を知りたい場合は、お気軽に当社までご相談ください。

2024年5月29日水曜日

ファクタリングとは?仕組み・種類・注意点について解説します!

皆さんは「ファクタリング」という資金調達方法をご存知ですか?

一般的には、「事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」であり、事業者の資金調達のひとつの方法とされています。

今回は、ファクタリングの仕組みや種類、サービスを利用する際の注意点などについて解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは「事業者が保有している売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却することで、早期の現金化を実現して運転資金を調達すること」です。

主に、

- 保証人や担保が不要である

- 借入ではないため信用情報に影響しない

- バランスシート上の負債にというならない

- キャッシュフローの早期改善が図れる

などのメリットがあります。

ファクタリングの仕組み

これまでは3社間ファクタリングが主流でした。3社間ファクタリングの流れは下記の図の通りです。

3社間ファクタリングの最大のデメリットは、上記図の「②ファクタリングの承諾」です。

売掛先である取引先企業にファクタリングを利用する旨の承諾を取らなければならないのです。この場合、取引先企業から「ファクタリングを利用しなければならないほど資金繰りが悪化しているのかな…」といった疑念を持たれ、その後の取引に悪影響が発生するリスクがあるので注意が必要です。

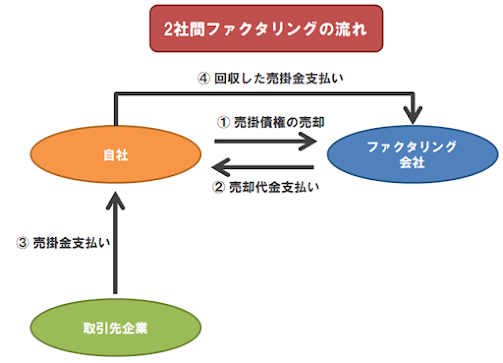

新しいファクタリングの仕組み

最近は、3社間ファクタリングのデメリットを改善した2社間ファクタリングが表れています。今後は2社間ファクタリングが主流になるといわれています。

2社間ファクタリングでは、「取引先企業への通知をしないかわりに、取引先企業から売掛金の入金があった際に、速やかにファクタリング会社へ回収した売掛金を入金する」という仕組みになっています。

クラウドファクタリングとは?

2社間ファクタリングをインターネット上で完結させるサービスが「クラウドファクタリング」です。

この「クラウドファクタリング」はAIを活用しているため、必要書類が揃ってから24時間(1営業日)以内に審査結果がわかる点や即日入金されることなどが大きな特徴です。

現在、法人向けクラウドファンディングを積極的に展開しているのはOLTA株式会社(OLTAクラウドファンディング)やGMOペイメントゲートウェイ株式会社(GMO BtoB早払い)があります。

このほか、個人事業主やフリーランス向けのクラウドファクタリングサービスもあります。

ファクタリングは上手に活用しよう!

ファクタリング市場は年々拡大しており、売掛債権が多くて資金繰りに悩んでいる個人事業主や中小企業にとっては上手に活用したいサービスといえるでしょう。

ただし、「ファクタリング」と言いながら実態は高金利融資であるような悪徳業者がいることも事実です。

利用する場合には、そのファクタリング会社が財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうかを確認するなど、十分に注意してください!

「これはおかしいな?」と思ったら、近くの専門家にすぐに確認することをおススメします。

2024年5月20日月曜日

経営者保証を外してもらうために、小さな会社の経営者が知っておくべきこと

中小企業庁が公表している「経営者保証に関するガイドライン」をご存知でしょうか?

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.html#guideline

- 破産時の自由財産(99万円)は、原則として経営者の手元に残る

- 金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込額が増加した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費(雇用保険の考え方を参考に、年齢等に応じて約100万円~360万円)」を経営者に残すことを検討

- 金融機関は、「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をする等により、経営者が自宅に住み続けられるよう検討

- 保証債務履行時点の資産で返済し切れない保証債務の残額は、原則として免除する

などを定めています。

「経営者保証に関するガイドライン」には法的拘束力はありませんが、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、金融庁も積極的に後押しをしていることもあり、以前より活用件数が増えてきています。

「ガイドライン」では、(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離、(2)財務基盤の強化、 (3)経営の透明性等が出来ている経営状況であれば、中小企業は経営者保証なしでも融資を受けられる可能性があると解説しています。

具体的には、下記の6項目を満たすことで、保証人を外しやすくなるということになっています。

- 会社のお金と、個人のお金をごっちゃにしない

- 決算書を大幅に黒字化する

- 自己資本比率を高める

- 事業計画書を作成する

- 定期的に金融機関に業績報告を行う

- 積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする

そのために、まず、必要なのは、「6.積極的にサポートしてくれる専門家を顧問先にする」ことではないでしょうか。

しっかりした知見のある専門家がサポートしていれば、1.~5.の項目は、自然と達成できるようになるでしょう。

無借金経営って正しいの?

今月は出張が多く、バタバタしておりブログの更新が停滞していました。 大分・山口・福岡と2回に分けて出かけたのですが、元気なエリアと低迷しているエリアがはっきりしています。都心にいてはわからない感覚ですね。。。 今回は「無借金経営は正しいの?」というテーマで、私が考えるところを...

-

今月は出張が多く、バタバタしておりブログの更新が停滞していました。 大分・山口・福岡と2回に分けて出かけたのですが、元気なエリアと低迷しているエリアがはっきりしています。都心にいてはわからない感覚ですね。。。 今回は「無借金経営は正しいの?」というテーマで、私が考えるところを...

-

設備資金とは? 設備資金とは、「企業が事業に必要とする設備を購入するための投資資金」のことをいいます。 具体的には、店舗や工場などの生産設備の新設、新たな機械導入による生産能力の拡大、既存老朽設備の更新・補強などが挙げられます。また、大規模施設の建設や設置だけでなく、生産性向...

-

運転資金とは? 運転資金とは、「企業が事業を行っていくために必要なものの支払いに充てる資金」のことをいいます。 具体的には、原材料や商品の仕入れ費用、従業員の給与、事務所・店舗・工場などの家賃、水光熱費などが挙げられます。事業運営に必要なこれらの諸費用は、売上の入金より先に支払う...